Hast du beim Pflanzenkauf schon mal auf den Etiketten sowas gelesen wie "benötigt durchlässigen Boden" oder "leichter Boden bevorzugt"? Sicher hast du dich dann gefragt, ob das auf deinen Boden zutrifft. Auch wenn man seinen Boden fruchtbarer machen will, ihn also verbessern will, muss man vorher wissen, wie der Boden beschaffen ist. Nur die Statusquo bekannt ist, kann der richtige Bodenhilfsstoff ausgewählt werde. Wir starten daher mit einem kurzen Überblick, welche Bodenarten es überhaupt gibt.

Welche Bodenarten gibt es?

Wie der Boden beschaffen ist, hängt in erster Linie von seiner Geschichte ab. Böden, die sich dort befinden, wo es vor Jahrtausenden Gewässer gab, unterscheiden sich zu solchen, die z.B. im Einflussbereichs eines Gletschers oder am Fuße eines Gebirges lagen. Einflüsse in der Erdgeschichte, wie Witterung, Temperatur, Wasserstand und -bewegung sowie organische Ablagerungen haben, je nach Kombination unterschiedliche Bodenarten entstehen lassen.

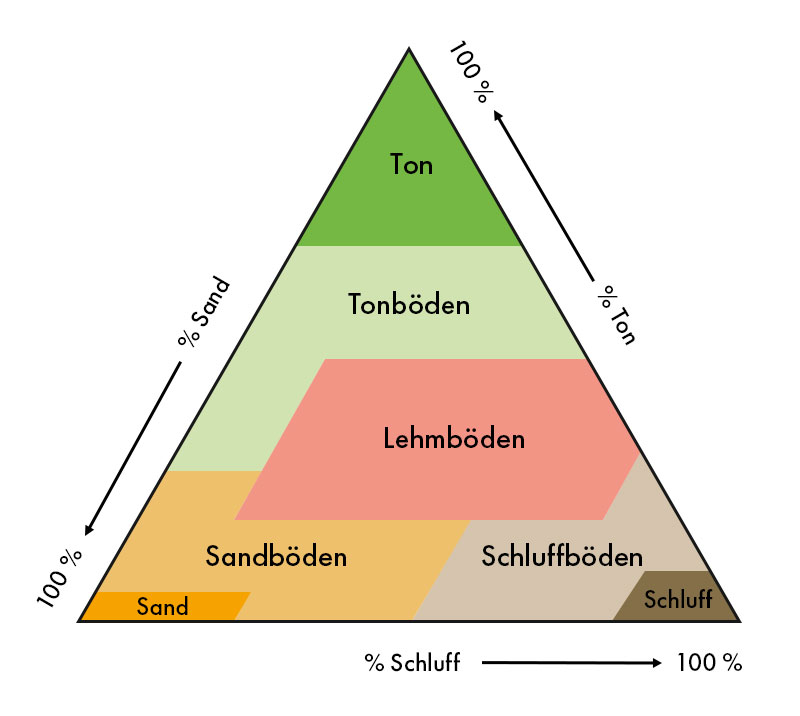

Klassifizieren kann man den Boden unter anderen durch die Korngröße, also die Größe der Bestandteile des Bodens. Wir kennen die Korngröße heute vor allem durch die technische Klassifizierung von Schüttgut wie Splitt oder Kies. Im Bereich der Bodenbestimmung geht es aber um deutlich feinere Korngrößen. Hier unterscheidet man Gruppen von ähnlichen Korngrößen, sogenannte Fraktionen. Von grob zu fein sind das: Sand, Schluff und Ton. Die Bodenart ergibt sich daraus, in welchem Verhältnis die drei Fraktionen gemischt sind. Mit Hilfe des Bodenartendreiecks kannst du ablesen, um was für einen Boden es sich handelt.

Grob unterscheidet man also zwischen Tonböden, Sandböden und Schluffböden. Du vermisst den Lehmboden? Als Lehmböden, die vielen Gärtnern ein Begriff sein dürften, werden solche Böden bezeichnet, die die drei Fraktionen in annähernd gleichen Teilen enthalten. Sie gelten als besonders fruchtbar, wohingegen Böden, die hauptsächlich aus nur einer Fraktion bestehen, als weniger günstig betrachtet werden.

Jetzt in Kürze das Wichtigste zu den drei Bodenarten.

© ARCHANAI SAWADSRI / shutterstock.com

Tonboden

- "Schwerer Boden"

- Feucht (Staunässegefahr)

- Schlecht durchlüftet

- Im trockenen Zustand schwer bearbeitbar

- Nährstoffreich

- Ungünstig für Mikroorganismen

- Stabiler pH-Wert

Wie erwähnt ist Ton die kleinste Körnungsfraktion im Boden. Zwischen den extrem feinen Bodenpartikeln wird viel Wasser gebunden und zwar so stark, dass Pflanzen kaum darauf zugreifen können. Sind die Tonpartikel mit Wasser gesättigt, ist zwischen ihnen kaum noch Platz für Sauerstoff. Tonböden gelten deshalb als schlecht belüftet und feucht. Andererseits speichern die Tonminerale mit dem Wasser auch im Wasser gelöste Nährstoffe. Trocknet der Tonboden aus, wird er extrem hart. Man nennt den Tonboden auch "schwerer Boden".

Der Nachteil von Tonböden ist, dass sie die Bildung von Humus hemmen. Zwar werden Ton-Partikel zwingend für die Bildung der sogenannten Ton-Humus-Komplexe benötigt, für die Mikroorganismen, die die Tonteilchen mit den Humusteilchen verbinden, sind die Lebensbedingungen in Tonböden aber nicht gut.

© avijit bouri / shutterstock.com

Schluffboden

- Speichert Wasser und Nährstoffe gut

- Gut für Mikroorganismen

- Lockerer Boden

- Leicht zu bearbeiten

- Anfällig für Erosion

Schluff ist die mittlere Körnungsfraktion. Die Zwischenräume zwischen den Partikeln ist größer als beim Ton, sodass Wasser gut gespeichert werden kann, aber nur so stark festgehalten wird, dass Pflanzen noch auf die Wasservorräte zugreifen können. Mikroorganismen fühlen sich in Schluffboden wohl, was den Humus-Aufbau begünstigt. Schluffböden sind recht lockere Böden, die sich leicht bearbeiten lassen.

Ein Nachteil des Schluffs: bei Trockenheit haften die Bodenpartikel nicht mehr gut aneinander. Schluffböden sind deshalb anfällig für Auswehung und Erosion.

© Adam bartosik / shutterstock.com

Sandboden

- "Leichter Boden"

- Sehr durchlässig

- Lockerer Boden

- Nährstoffarm

- Leicht zu bearbeiten

- Instabiler pH-Wert

Sandige Böden bestehen, wie der Name schon sagt, hauptsächlich aus der gröbsten Körnungsfraktion, dem Sand. Zwischen den groben Körnern kann Wasser nicht gut gehalten werden und sickert in tiefere Erdschichten ab. Das Risiko von Staunässe hat man hier zwar nicht, doch mit dem Wasser werden auch die im Wasser gelösten Nährstoffe ausgewaschen. Sandböden gelten daher als nährstoffarm. Pflanzen fällt es dennoch leicht, auf Sandböden zu wurzeln, weil dieser recht locker und gut durchlüftet ist. Die enthaltenen Mikroorganismen sind solche, die organisches Material schnell abbauen. Da im Sandboden aber die für den Humus-Aufbau nötigen Ton-Partikel fehlen, wird kaum Humus gebildet. Sandböden werden auch als "leichte Böden" bezeichnet.

Lehmboden

- Fruchtbar

- Speichert Wasser gut

- Gut für Mikroorganismen

- Guter Humus-Aufbau

- Gut durchlüftet

Lehmboden gilt, wie schon erwähnt, oft als der ideale Boden. Er setzt sich aus ähnlich großen Teilen Ton, Schluff und Sand zusammen und bietet damit den meisten Pflanzen gute Bedingungen. Durch den Sandanteil sind Lehmböden gut durchlüftet, speichern aber durch den Lehmanteil eine ansprechende Menge Wasser, die die Pflanzen nutzen können. Mikroorganismen fühlen sich wohl und helfen dabei, viel fruchtbaren Humus aufzubauen.

© Kannapat / stock.adobe.com

Bodenart bestimmen mit der Fingerprobe

Die sogenannte Fingerprobe ist eine simple, aber effektive Methode, die Bodenart zu bestimmen. Hierbei prüft man den Boden durch Formen und Reiben einer Bodenprobe mit den Fingern auf Körnigkeit, Mehligkeit und Bindigkeit.

Schritt 1 – Beprobung

Entnimm deinem Gartenboden etwas feuchte (nicht nasse!) Gartenerde. Beprobe dazu gern mehrere Stellen und nehme die Probe aus einer Tiefe von 5-20 cm. Die oberen 5 cm sind zu sehr mit Pflanzenresten verunreinigt, sodass sie nicht für die Probe taugen. Die verschiedenen Proben mischt du gut durch.

Ist der Boden merklich trocken, feuchte ihn etwas an. Zu nasse Proben, solltest du erst etwas abtrocknen lassen.

Schritt 2 - Rollprobe

Forme einen Teil der Probe in der Hand zu einer Kugel und versuche dann, eine Wurst daraus zu rollen.

Hoher Sandgehalt: Es lässt sich keine Wurst formen.

Hoher Schluffgehalt: Es lässt sich eine Wurst formen, diese zerbröckelt aber beim wiederholten Ausrollen.

Hoher Tongehalt: Es lässt sich eine Wurst formen. Diese glänzt, ist klebrig und lässt sich weiter verkneten.

Schritt 3 - Reibeprobe

Zerreibe einen kleinen Teil deiner Probe zwischen den Fingern.

Hoher Sandgehalt: fühlt sichrauh, kratzend an und haftet nicht in den Fingerrillen.

Hoher Schluffgehalt: fühlt sich mehlig an, ist kaum bindig, haftet stark in den Fingerrillen. Hat eine stumpfe Oberfläche beim Verschmieren zwischen den Fingern.

Hoher Tongehalt: fühlt sich bindig bis klebrig an, ist gut formbar, haftet in den Fingerrillen und hinterlässt dabei glänzende Schmierflächen auf der Haut.

Mischboden (z.B. Lehmboden): fühlt sich sowohl körnig als auch samtig an.

Zugegeben die Methode klingt zwar einfach, braucht zur genauen Bestimmung aber schon ein wenig Erfahrung. Zumal es leicht zu Fehleinschätzungen kommen kann, wenn die Proben zu trocken, zu feucht oder zu humushaltig sind. Wenn dir viel an einer möglichst genauen Bestimmung der Bodenart liegt, kannst du auch eine Probe ins Labor schicken. Die professionelle Bodenanalyse ist zwar nicht kostenlos, aber dafür liefert sie dir genaue Erkenntnisse über deinen Boden.